蔡志揚/都市更新條例第53條「審議核復程序」,當何去何從?

摘要

都更條例第53條於108年修正都市更新條例後,除非是未經舉辦聽證之權利變換計畫,否則如果是對於權利價值有異議之人,亦可以直接針對「權利變換計畫」之核定處分提起行政訴訟,不必再進行「審議核復程序」,行政法院判決認為有理由,也必須將核定「權利變換計畫」處分之全部或部分內容撤銷,並非僅僅只是「由當事人以現金相互找補」而已。惟在立法論上,鑑於「審議核復程序」得以適用之機會極低,於未來修法時,不如將該程序刪除,但仍建議將「由當事人以現金相互找補」之規定保留。

前言

都市更新條例(以下簡稱「都更條例」)第53條規定:「(第一項)權利變換計畫書核定發布實施後二個月內,土地所有權人對其權利價值有異議時,應以書面敘明理由,向各級主管機關提出,各級主管機關應於受理異議後三個月內審議核復。但因情形特殊,經各級主管機關認有委託專業團體或機構協助作技術性諮商之必要者,得延長審議核復期限三個月。當事人對審議核復結果不服者,得依法提請行政救濟。(第二項)前項異議處理或行政救濟期間,實施者非經主管機關核准,不得停止都市更新事業之進行。(第三項)第一項異議處理或行政救濟結果與原評定價值有差額部分,由當事人以現金相互找補。(第四項)第一項審議核復期限,應扣除各級主管機關委託專業團體或機構協助作技術性諮商及實施者委託專業團體或機構重新查估權利價值之時間。」,此一條文內容,與民國(下同)108年修法前的舊法第32條條文並無不同。本條揭示著都更條例中的「特別救濟程序」,亦即:土地所有權人如對其權利價值有異議,可向主管機關提出申請「審議核復」,主管機關應於受理後作成「審議核復」之行政處分,土地所有權人倘若對此行政處分不服,得再依法提請「行政救濟」,依目前行政救濟法律之規定,就是訴願及行政訴訟。

然而,主管機關依據都更條例第32條、第48條「核定發布實施」都市更新事業或權利變換計畫,亦為行政程序法所定之行政處分,依目前行政救濟法律之規定,也可提起訴願及行政訴訟。因此,針對都市更新程序主管機關所為之決定,現行法制上具有「雙軌」之救濟程序,分別為對於主管機關核定發布實施「都市更新事業或權利變換計畫」之行政處分,可循一般行政救濟法律提起之「通常救濟程序」;以及土地所有權人針對其「權利價值」有異議,可循都更條例規定提起之「特別救濟程序」。

此外,於大法官作成釋字第709號解釋及108年修正都更條例後,除有第33條規定之情形者外,否則均應舉行聽證,而依行政程序法第109條規定,對於經舉行聽證而作成之行政處分,其行政救濟程序,免除訴願及其先行程序。因此,對於經主管機關聽證後核定發布實施都市更新事業或權利變換計畫之行政處分,可直接向行政法院提起行政訴訟。另依據內政部110年6月21日台內營字第1100809348號令示,土地所有權人對於經聽證作成核定之權利變換計畫,其權利價值有異議時,亦可免除訴願及申請「審議核復」之先行程序,而可逕向行政法院提起行政訴訟。

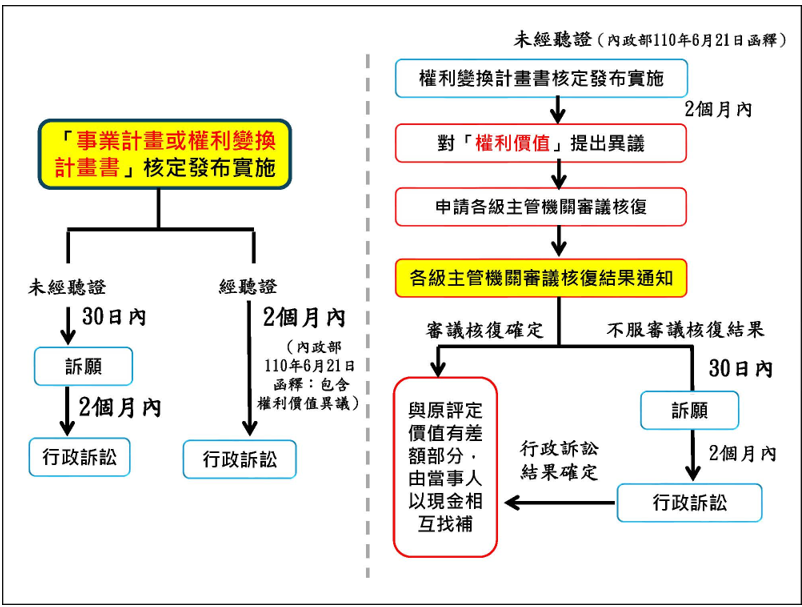

上文之說明,可參照下圖所示:

圖:都市更新行政爭訟「雙軌」救濟程序(筆者繪製)

壹、「特別救濟程序」何以特別?

話說現行都更條例第53條規定「審議核復」先行程序之起源,要回到從87年制定之都更條例第32條看起。最早是規定:「權利變換計畫書核定發布實施後二個月內,土地所有權人對其權利價值有異議時,應申請當地直轄巿、縣(巿)政府都巿更新審議委員會調解;調解不成立者,由直轄巿、縣(巿)主管機關調處之。」亦即並不是「審議核復」程序,而是「調解」、「調處」程序。至於其第2、3項之規定,則與現行之規定沒有差異,僅是「調解」、「調處」之文字被「異議處理」的文字取代而已。而該條條文在97年修改成「審議核復程序」之前,司法實務曾依據本條規定認為有關「權利價值」,或權利變換計畫中之「補償金」,係屬於實施者與權利人間之私權關係,應循民事訴訟程序解決[1]。從而,在早年,是否為「權利價值」之爭議,會直接影響到審判權之有無的問題,亦即究竟應循行政救濟抑或民事救濟程序解決爭議?如果選擇錯誤,可能就會遭受不受理之裁判[2]。

97年修法後,將「調解」、「調處」改為「審議核復」之程序,雖解決了可能須分別循公、私法救濟程序的問題;然如果皆是循公法之行政救濟程序,此等「特別救濟程序」,究竟與「一般救濟程序」有何不同?首先,此「特別救濟程序」僅適用於「權利價值之爭議」;至於「權利價值以外之爭議,例如同意比例之計算、是否列入參與分配等,則僅能循「一般救濟程序」處理[3]。其次,此「特別救濟程序」於訴願、行政訴訟之程序標的,為主管機關「審議核復」之行政處分;「一般救濟程序」於訴願、行政訴訟之程序標的,則是主管機關作成「核定發布實施」「事業計畫」或「權利變換計畫」之行政處分。「審議核復」之行政處分,係在「核定發布實施」事業計畫或權利變換計畫的處分之後,由同一主管機關再次針對「權利價值異議內容」所為審議後核復之處分,學理上稱為「第二次裁決」。承此,倘若訴願機關或行政法院認為人民提出救濟之異議主張有理由,要撤銷「原處分」,「特別救濟程序」係撤銷主管機關之「第二次裁決」,也就是「審議核復」之行政處分,主管機關若需另為適法之處分,亦係重為「審議核復」處分;「一般救濟程序」則係直接撤銷「核定發布實施」事業計畫或權利變換計畫之行政處分,主管機關若需另為適法之處分,則係重為「核定發布實施」處分。其三,由於都更條例第53條第3項還有一項特別的規定[4]:「第一項異議處理或行政救濟結果與原評定價值有差額部分,由當事人以現金相互找補。」,基於此項特別規定,以及前述「審議核復」與「核定發布實施」係屬不同層次處分之構造,可知「審議核復」結果,縱使是認為原核定權利變換計畫中之「權利價值」為不正確或不適當,亦不必須再行撤銷或變更原核定之權利變換計畫,而係當事人間(通常是實施者與提出異議之人),直接依據異議處理結果(即審議核復處分)或行政救濟結果(即訴願決定或行政法院判決),以現金相互找補即可;與循「一般救濟程序」直接撤銷「核定發布實施」之「權利變換計畫」後,主管機關重新再作成核定發布實施之「權利變換計畫」,可能會連動影響到計畫書中的其他所有權人或權利變換關係人之權利價值數額,兩者有所不同。

貳、「雙軌制」所形成權利救濟之障礙

因為此「特別救濟程序」有一個適用的前提,亦即「土地所有權人對其權利價值有異議時」,所以不論是「審議核復」的前置程序,或者是其後的行政救濟程序(訴願、行政訴訟),往往都聚焦在土地所有權人是不是對「其權利價值」有所異議。例如最高行政法院部分判決,認為可循審議核復程序處理者,僅限於「權利價值」之爭議,不包括對權利變換計畫書內其他項目之爭議,關於後者之爭議,應循一般行政爭訟程序救濟。又「評價基準日」、「估價報告」等,固與「權利價值」有關,然並非「權利價值本身」,自不適用「審議核復」之程序[5]。甚至有認為都更條例所稱之「權利價值」,係指「更新前」之權利價值而言,並非指「權利變換後之權利價值」[6]。至於中央主管機關內政部,曾於102年作出函釋,表示:「本條例第32條(按:舊法條號)所稱『權利價值』之異議,應僅限對於依都市更新權利變換實施辦法第6條第1項規定查估後評定之權利價值有異議者,始有本條例第32條第1項所定訴願先行程序之適用」[7]。實際上,當時之「都市更新權利變換實施辦法」第6條第1項規定,與現在的都市更新條例第50條第1項規定無異,所指者應包含「更新前」之土地權利價值,以及「更新後」之房地權利價值,但未含「共同負擔費用」數額。從而,如果針對「共同負擔費用」有異議,是否又不屬「權利價值」之異議?就此,筆者曾撰文指出,依照都市更新土地所有權人及權利變換關係人於更新後應分配權利價值評估之過程與方法,「更新前」之土地權利價值、「更新後」之房地價值以及「共同負擔費用」三者,均是計算公式的因子之一,當然是構成「權利價值」之一部分;而「評價基準日」、「估價報告」論證之過程與內容等,更是對「權利價值」之多寡有直接影響者,亦當然與「權利價值」有關,應該皆屬所謂「權利價值」之異議[8]。此後,臺北高等行政法院103年度訴字第283號判決首次明確同採這樣的見解,並為最高行政法院106年度判字第357號判決維持,其後更成為最高行政法院判決之通常見解[9]。

以上關於「權利價值」意義之正確理解,實務上見解之進展固屬令人樂見,惟仍令人憂慮的是,過往行政及司法實務,均認為此等因都更條例特別規定而形成的「通常救濟程序」與「特別救濟程序」,係屬嚴格意義的「雙軌制」。易言之,如果是針對「權利價值」之異議,就一定要行「特別救濟程序」;如果是針對非屬「權利價值」之異議,就一定要行「一般救濟程序」[10]。然而,實務上權利人在針對主管機關對於都市更新所作之行政處分循求救濟時,往往不服的事項可能十分多元、全面,從基地範圍、建築規劃設計、選配程序、通知送達等,乃至於共同負擔費用、更新前後權利價值之估價等,不一而足。如果法理上堅持一定要「一般」、「特別」各走各的路,走錯就「禁止通行」,不僅是迫使人民必須提起多個訴訟,有違訴訟經濟與紛爭解決一次性,徒增法院與兩造負擔,且更可能因法院對「權利價值」定義認定的寬嚴不同,徒使救濟途徑之選擇存有極大的風險[11]。

幸而在大法官作成釋字第709號解釋及108年修正都更條例後,且依據內政部110年06月21日台內營字第1100809348號令示,倘若係經聽證作成核定之權利變換計畫,對其權利價值有異議時,可免除訴願及申請「審議核復」之先行程序,而得以權利變換計畫核定處分(包含核定權利變換計畫中有關「權利價值」之記載)為不服之程序標的,逕向行政法院提起行政訴訟,上述於行政救濟時可能面臨問題的機會,將大幅降低。尤其,實務上尚有部分行政法院判決認為,都更條例之「審議核復程序」,是「選擇性之爭議解決程序」,對於同一個核定發布實施「權利變換計畫」之爭議,應許土地所有權人對於「權利價值」是否提出「異議」,享有得自由選擇該救濟程序之權,縱其對「權利價值」之爭議未選擇審議核復程序,直接以一般訴願、行政訴訟程序救濟,亦非違法[12]。因此在現今,一般如欲對「權利變換計畫」內容表示不服,不論是否係針對「權利價值」,或有無針對「權利價值」以外之事項提出異議,以訴訟代理人之立場,建議均直接循「一般救濟程序」救濟較妥,以免被認定有誤用救濟程序之情形。

參、「審議核復」程序,是否仍有存在之必要?

然而,如果可免除訴願及申請「審議核復」之先行程序,直接提起行政訴訟,那麼108年修法後的都更條例第53條規定,是否還有任何意義?就此,應先看其是否還有適用的可能性?依據都更條例第33條,可以不經聽證作成核定之權利變換計畫,僅有該條第1款所定「於計畫核定前已無爭議」之情形,其餘條款則是有關以協議合建方式實施,或是以整建維護方式處理,抑或是有關事業計畫之規範,與第53條「權利價值」之異議較無關聯。實務上認定「於計畫核定前已無爭議」的方式,是無任何土地所有權人或權利變換關係人提出爭議,抑或是曾提出爭議陳情但嗣後已經撤回等情形[13]。惟既然土地所有權人「於計畫核定前已無爭議」,嗣後會再提出權利價值異議之案件,則為數應該不多。換言之,一般通常存有權利價值爭議的案件,應該都不會再循此「特別救濟程序」處理,如此的話,都市更新條例第53條是否仍有存在的意義?不如乾脆修法刪除?

從欲提出異議之人的觀點來看,多一個「審議核復程序」,實際上根本是「多此一舉」。因為「審議核復程序」仍是由原本作成第一次「審議核定」處分的「審議會」來審議[14]。雖然審議委員可能會因為任期屆滿未獲續聘而有所不同,但通常除非是經過訴願或行政法院判決指摘出問題,否則再一次作成的「審議核復」,往往不會與第一次作成的決定有異。甚至,實際上還存有「審議核復」處分經行政法院判決撤銷後,主管機關遲遲不依照判決理由見解再作成「審議核復」處分之情況[15]。從而,還不如直接對「核定發布實施」權利變換計畫之行政處分提起救濟,如果救濟成功,「權利變換計畫」之核定遭受撤銷,主管機關勢必需要再次作成核定發布實施「權利變換計畫」之處分,否則後續都市更新事業之實施與執行將會成為問題(例如:依都更條例第64條,更新重建完成後之建物,須依權利變換計畫送請主管機關辦理囑託登記產權),沒有怠於處分之空間與餘裕。

肆、「由當事人以現金相互找補」之價值

然而,前曾述及,都更條例第53條第3項還有一項很重要的規定:「由當事人以現金相互找補。」,可以讓權利價值之調整,可以不必連動影響到計畫書中其他所有權人或權利變換關係人之權利價值數額。我們若不單只從個別提起救濟的權利人角度來看,而是從「權利變換計畫」的整體來看,實際上,「權利價值」之評估,往往未必有絕對正確之標準答案,在實際之「權利價值」爭議案件,提出異議之人在爭執的更新前權利價值比例,可能僅僅之於其0.1%甚或0.05%左右之差距。此外,所爭執的共同負擔費用數額或更新後之房地價值,縱有數百、千萬元之差,但以異議人之權值比例換算,可能亦僅有數十、百萬元之差額。申言之,因為評估之「適當」與否,判斷上本難能期待絕對的周延與完善,倘若僅因為少數甚或僅一、二名權利人爭執其權值,且可能因為其權值確實需要調整,就必須變動整個已經核定發布實施、並且在實際執行之計畫,是否果有此必要?因此,都更條例才會特別設計一個對於「權利價值」異議之「特別救濟程序」,與「一般救濟程序」有別,異議處理或行政救濟結果與原評定價值有差額部分,由當事人以現金相互找補即可,而不必影響已核定之「權利變換計畫」,有助於計畫之「穩定性」與「安定性」。雖然,計畫之「穩定性」與「安定性」,往往與權利救濟是相衝突的,也是內政部在作出許多相對保守的函釋時,所秉持的理由[16]。不過,在「權利價值」之異議方面,異議人所尋求者,往往也只是在爭取自己「權利價值」之增加,未必存有必須要連動、影響其他權利人「權利價值」之動機或目的。甚至,如果能夠不連動、影響整個「權利變換計畫」,異議成功之機會、主管機關或法院願意調整原核定權利價值之意願,或許還可能高一些。從而,站在權利救濟之角度,除非背後真正之動機或目的是想要阻礙計畫之執行,否則也未必要讓整個計畫因為個人之異議結果而受連動。

再者,權利價值之評估,法律上係規定由實施者查估評定[17],異議人爭取調整「權利價值」成功,意味實施者原查估評定之價值有誤,因此責由實施者與異議人雙方當事人間以現金相互找補即可,不須牽連、影響其他權利人之「權利價值」,亦屬合情合理。甚至從我國都更實務來看,一般都更事業之實施者絕大多數由民間之建設公司擔任,與相關權利人間多半簽訂有關於權利分配之私約,因此由實施者與異議人間以現金相互找補,並無問題,且亦無將救濟成功之成果擴及(更有可能是損及)至其他人的需要。或謂政府主導都市更新之案型(即採行都更條例第12條所定之方式),為公平起見,有將救濟結果連動至其他人之需要;然而因為受其影響之人(尤其是權值反而因此減少之人)並未能參與相關之救濟程序,如果因他人之救濟結果而無端受到牽連,反而是有害於公平。又或謂土地及合法建築物所有權人依都更條例第27條自行組織更新會之案型,有「合一確定」最終各權利人之權利價值的必要;然而如同前述,如果是為公平起見才認為有此必要,反而會陷於另一種不公平之情境。雖然,與由建商擔任之實施者不同,更新會擔任實施者,最後由實施者即更新會以現金補給異議人時,此等額外之支出最終仍是由全體會員承擔,因為更新會最後須辦理收支之結算,依據法令或章程規定,通常餘絀是由全體會員(包含異議人)享有或負擔;惟如前述,法律上既係規定由實施者即更新會查估評定,則由實施者即更新會來承受(並進而由全體會員承受)權利價值異議成功之後果,應亦無不當可言。從而,筆者認為「審議核復程序」雖是多此一舉,但「由當事人以現金相互找補」誠然仍有存立的必要。

伍、結語—立法論之建議

關於都更條例第53條,綜合前述之分析,解釋論上,於108年修正都更條例後,除非是未經舉辦聽證之權利變換計畫,否則「審議核復程序」已經遭到架空,對於權利價值有異議之人,可以直接針對「權利變換計畫」之核定處分提起行政訴訟,行政法院判決認為有理由,也必須將核定「權利變換計畫」處分之全部或部分內容撤銷,並非僅僅只是「由當事人以現金相互找補」而已。惟在立法論上,鑑於「審議核復程序」能適用之機會極低,不如將該程序刪除,以免治絲益棼,徒使救濟途徑複雜化,但仍宜將「由當事人以現金相互找補」保留,故本文建議將第53條條文修改如下所示:

「土地所有權人對其權利價值有異議時,行政救濟或依其重為審定結果與原評定價值有差額部分,由當事人以現金相互找補。」

[1] 例如:最高法院94年度台上字第1461號民事判決、臺北高等行政法院96年度訴字第2763號判決、臺中高等行政法院95年度訴字第285號裁定。

[2] 不過也有判決認為依都更條例第32條之規範意旨,調解、調處程序係選擇性而非義務性的爭端解決程序,亦非訴願程序之法定先行程序,同一土地權利人對於同一個行政處分(同一個核定發布權利變換計畫書)之爭議,應認許其對於是否申請調解、調處享有得自由選擇該救濟程序之權,縱其對「權利價值」之爭議未選擇調解、調處程序,直接以一般訴願程序救濟,亦非違法(最高行政法院98年度判字第403號判決參照)。

[3] 最高行政法院106年度判字第357號判決。

[4] 至於第53條第2項:「前項異議處理或行政救濟期間,實施者非經主管機關核准,不得停止都市更新事業之進行」,對照循「一般救濟程序」之行政救濟,依據行政訴訟法第116條,亦以不停止原處分之執行為原則,因此本文認為有關「都更特別救濟程序」規定的本項,與「一般救濟程序」並沒有太大的差別。另第53條第4項則是關於「審議核復期限」延長之規定,由於主管機關逾期作成「審議核復」處分,本來就沒有什麼太大的影響(頂多只是異議人可提起課予義務訴願或訴訟而已,但訴願或訴訟結果可能也只是命主管機關儘速作成審議核復處分而已),因此本文並沒有再就此多作著墨。

[5] 例如:最高行政法院101年度判字第534號、102年度判字第753號判決。

[6] 例如:臺北高等行政法院99年度訴字第 420號判決。

[7] 內政部102年4月29日台內營字第1020804994號函釋。

[8] 蔡志揚,〈都市更新權利變換「事前」程序保障不足與「事後」救濟之障礙〉,載於《台灣環境與土地法學雜誌》,第2卷第1期,103年4月,頁147以下。

[9] 例如:最高行政法院106年度上字第203號、109年度上字第406號、109年度上字第692號判決。

[10] 例如:最高行政法院100年度裁字第1243號裁定、100年度判字第2004號、101年度判字第534號、102年度判字第480號、102年度判字第753號等判決。

[11] 例如關於「評價基準日」,最高行政法院100年度判字第1385號、100年度判字第2092號判決、101年度判字第534號、102年度判字第480號、102年度判字第753號等判決,認為非屬「權利價值」之爭議;100年度判字第2004號、101年度判字第440號等判決,則認為係屬「權利價值」之爭議。