李長曄/邁向智慧地政的法制前提:地籍資料的運用與治理

摘要

智慧地政系統的發展是當前地政領域數位轉型的重要趨勢,透過人工智慧(AI)與數位化技術,提升地籍資料的管理與應用。然而,在推動智慧地政的同時,如何平衡地籍資料的開放利用與個人資料保護,成為法律層面上的關鍵課題。我國現行法制,如「個人資料保護法」與「土地登記規則」,雖已部分涵蓋地籍資料運用的規範,但仍缺乏明確的法律位階規範,導致仍有來自學理上質疑的聲浪。本文嘗試借鏡歐盟「資料治理法」(DGA)的規定,強調公部門資料再利用的信任機制,並透過德國「土地登記簿條例」當中有關查閱權的「正當利益」原則,希冀能在地籍資料與個資保護之間取得平衡。本文建議,在立法未臻完善前,可先在地籍相關法規中納入資料治理概念,確保智慧地政的發展既能促進公共利益,也能保障人民權益,為未來全面推動資料治理法制奠定基礎。

壹、智慧地政之概述及其與資料治理之關係

「數位化」、「人工智慧」等概念,在現在整體的政治社會及經濟文化氛圍下,都是被高度關注的「顯學」。實現數位化所使用的技術,或者是人工智慧系統的運用,都被高度使用在各式各樣的生活領域,無論是「公部門」或「私部門」皆然。以地政領域來說,在中央政府層級,內政部在「服務型智慧政府2.0推動計畫-智慧內政服務整合計畫」[1]的框架上,建置並不斷改善各式地政、地籍資料的線上查詢及使用系統,包括:「地政整合資訊服務共享協作平台」[2]、「地政電子資料流通服務」[3]等線上資訊平台。其次,在各地方政府,也不斷架構自己的「智慧地政」服務系統,一方面希望為人民帶來更為便捷的服務,也希望強化自己本身的數位治理能力。

然而,在公行政領域逐漸增加運用各種AI智慧系統以及提升數位化的同時,如何健全保障各種資料–尤其是個人資料–的開放與運用,一直是世界各國在相關法制建設上的重要議題。我國在地政領域,過往曾經在地籍謄本的開放及申請上,如何平衡與個人資料保護的爭議,最後透過修改「土地登記規則」第24條之1的規定,希冀達到兩者之間平衡的效果。縱然土地登記規則第24條之1的規定內容在學者之間仍有許多討論,[4]但終究還是以「法規命令層級」的明文規範加以定紛止爭–儘管仍欠缺「法律位階」的規定–。因此,「智慧地政」系統相關的法制建設,特別是在「資料的開放與運用」與「個人隱私權利保障」取得平衡,如何不再只是停留在行政命令的位階,而是能有「法律層級」的明文依據。仍是需要各界集思廣益的課題。[5]以下,本文將先扼要介紹何謂「智慧地政」系統,與其運用的範圍,之後論其與「資料治理」之關聯性。

一、智慧地政系統之簡介

我國目前各級政府皆積極推動「智慧地政」系統的建構及推廣。根據李家儂教授(李家儂,2024)指出,„智能地政系統是一種結合了AI和自動化技術的解決方案,能夠自動更新地政資料、監測土地變動、提供智能搜索和查詢服務等。這些系統的開發和應用,不僅大大提高了地政管理的效率,也減少了人工操作可能帶來的誤差。“[6]由此定義出發,並且結合目前我國地政機關的實務運作可以初步得知,為了建構「智慧地政」系統,可以分從兩個面向切入:(1)建構地政相關的AI系統:將地籍資料用於訓練、開發各種智慧服務系統。以新北市政府的「新北地政智能小客服」來說,即透過生成式AI的技術,回答民眾的各種問題。[7]此等系統的建立,即必須仰賴各種資料–包括許多個人資料–作為訓練基礎,以開發並持續改善該套系統。(2)資料的利用與提供:以此面相來說,理論上又可再分為兩個流通方向,第一為「公部門之間的資料流通」,具體來說,即地政主管機關將地籍資料提供給其他機關,以幫助其他機關作成預測或決策,例如將地政資料提供交通、都發機關,以利其分析該縣市土地的利用狀況,作為規劃智慧城市的重要基礎。[8]第二則是「公部門提供資料予私人」,例如人民透過數位系統的方式,向中央地政機關申請各種地籍資料[9]及謄本[10],使人民得以從事後續其他目的之使用。

從目前AI以及各種資料控管的法規來說,有一個重要的要素在於:是否將AI工具及自動化技術用於「決定之作成」?抑或只是單純以AI系統或是以數位化的方式,雙向提供資訊,無涉「決定之作成」?如果是前者,就會涉及「(全)自動化決定」的法律問題。[11]以目前新北市政府所推行的「新北地政智能小客服」或者是臺南市政府所推行的「一站式服務–線上完成產權移轉登記」,[12]仍是以「行政機關–民眾」之間互相提供資訊,並以生成式AI產生資訊,或以數位化的形式彙整雙方所需要的資訊為主,尚不涉及地政機關行政決策(例如:行政處分)之作成,於此先予敘明。

二、健全的資料治理規範可帶來穩健的智慧地政發展

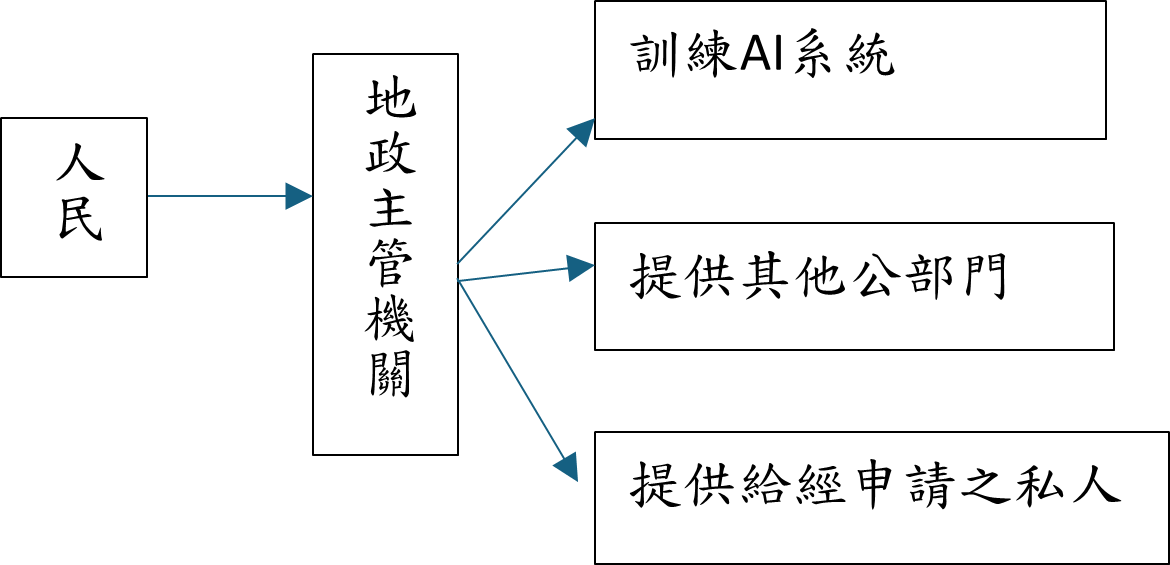

由以上有關「智慧地政」的簡要介紹可知,無論是目前中央政府或者是各縣市政府,其所推行的「智慧地政」系統主要是涉及各種地籍、地政資料之流通及使用。本文將相關過程略以簡圖表示如下:

圖1 智慧地政系統下資料之流動

資料來源:本文繪製

在此等資料的流通及使用之下,當地政機關將人民所提供的個人資料進行後續的利用及傳輸時,不可避免之處在於,如何在「地籍與地政資料有效開放利用」與「個人資料之保障」之間取得平衡,就變成是一個相當重要的議題。目前我國在談到個人資料之保障時,僅有「個人資料保護法」(以下簡稱個資法)一部法律,縱使個資法第1條將「促進個人資料之合理利用」明文列為立法目的,但如何實現這個立法目的,卻缺乏其他法律規定做為配套措施。就此,在外國立法例就有「資料治理」的概念因應而生。所謂「資料治理」是指國家、社會、產業界以及學術研究領域,為了建構「資料生態系統」(Datenökosystem)所需要實施的一個「兼顧法律面與事實面的規範架構」(rechtlichen und faktischen Ordnungsrahmen)。[13]以歐盟而言,其於2023年9月24日正式實施的「資料治理法」(Data Governance Act,以下簡稱DGA)即屬重要規範。當中一個立法目標就在於促進前揭「資料生態系統」內的「信任」(Vertrauen)。[14]為了「信任之建構」,DGA中重要的規範內容就是在於完善「公部門所持有資料之再利用」(DGA第3條至第9條)的相關規定。具體而言,為了促進人民對於此等資料運用的「信任」,除了規定公部門將其資料進行再利用的要件及程序外,根據DGA第1條第3項之規定,本法也必須同時顧及歐盟個人資料保護法–即GDPR–的規定,以強化人民對自己的個資被政府部門拿去從事其他利用的信賴。[15]

綜上所述,為了有效促進我國未來整體「智慧地政」體系的發展,理論上最理想的狀況當然是有一部整體性的「資料治理法」,藉以涵蓋所有公部門領域。但在我國對於「資料治理法」的立法形成尚有一段距離的條件下,比較實際的作法或許可以是在有關地籍資料的個別法律中,逐步納入資料治理的概念,為地政與不動產領域的AI化、數位化奠定良好的法制框架。

貳、地籍資料運用之相關規定為切入點

一、地籍資料與個人資料(法)之關聯

銜接前述,在邁向「智慧地政」的路途中,得以目前既有的地籍資料運用法規為基礎,逐步納入完善的資料治理的概念,並在兼顧個人資料保護的前提下,健全地籍資料的有效開放利用。除適用於所有情形的個資法之外,目前與地籍資料最為直接相關的法規自屬「土地登記規則」。依據「土地登記規則」之規定,各地方政府之地政機關經由登記所持有之資訊,是否一概屬於「個人資料」,應先予以釐清。依據學者辛年豐教授的分析(辛年豐,2016),「地籍圖」因為僅呈現土地的形狀、面積、地號、使用分區等資訊,故欠缺直接的「個人關聯性」;相較於此,「地籍謄本」的內容就包括所有權人的姓名、共有關係以及過往的交易資訊等,具有直接的「個人關聯性」。[16]前述分類固然忠實呈現地籍資料的樣貌,但是在我國目前個資法的規定之下,是否就可以將「地籍圖」認定為「非個人資料」,仍有細究之必要。

依據個資法第2條第1款之規定,所謂個人資料包括兩種情形,第一種是可以「直接識別」個人的資料,例如身份證字號、指紋、護照號碼等。按照此等定義,「地籍謄本」因為上面直接載有所有權人姓名等資訊,固屬「個人資料」並無疑義。第二種個人資料則是具有「間接識別性」的資料,具體是指持有、保有該資料的公務或非公務機關,無法單憑單筆資料直接識別出特定之個人,必須與其他資料對照、組合、連結之後,才能識別該特定人的資料(個資法施行細則第3條參照)。據此,即使是單純的「地籍圖」,仍有可能與其他地籍資料「勾稽」後,產生識別特定人的效果,更遑論「地籍圖」與「地籍資料」均掌握在地政機關手中,對於該單位而言,勾稽相關資料應屬相對容易之事。準此,即便是單純的「地籍圖」,仍得因為具有「間接識別性」,而應被視為「個人資料」。

應予強調的是,即便是屬於「個人資料」,也絕對不表示該筆資料就必須受到絕對的隱蔽,或者是絕對禁止開放利用。在一個良善「資料治理」的精神下,重點毋寧在於:在兼顧保障個人資料、提升人民對於資料生態系統信任的前提下,促進資料-尤其是個人資料-的開放利用。此等目標,在我國也不是屬於陌生的法律概念;按個資法第1條所規定的立法目標:「促進個人資料之合理利用」,也正好體現出相同的法制思維。

二、「智慧地政」系統下關於資料傳輸、流向的法律分析

依前所述,地籍資料因為涉及人民各種土地權利之登記,因此無論是可以「直接識別」出特定人,或者是需要與其他資料勾稽、串聯之後,才可以「間接識別」該特定人者,均屬於個人資料保護法規定的「個人資料」。因此,在「智慧地政系統」下蒐集、處理及利用各種地籍資料,最直接適用的法律固然是個資法,並無疑義。然而,除了個資法以外,目前地籍資料都是依照土地法第34條之規定加以整理、登記,因此依據土地法第34條第2項授權制定之「土地登記規則」也同樣扮演重要角色。應先強調的是,「土地登記規則」之法律定位並非屬於「法律」,而是屬於依據法律(即:土地法)授權制定的行政命令(即行政程序法第150條規定之法規命令),在法定位階上低於法律,因此除了「法律保留原則」的討論之外,[17]若有相關規定與個資法(屬於法律位階)併行適用時,應就兩者之間不同的位階予以注意。

本文擬以前面所歸納,依據地政機關蒐集地籍資料後,在現行所採用之「智慧地政」系統下,各種不同地籍資料的使用目的與傳輸流向為切入點,輔以「個資法」以及「土地登記規則」之相關規定,扼要分析如下:

(一)運用於AI系統之訓練

若將人民之地籍資料用於智慧地政相關之AI系統訓練時,「土地登記規則」當中並無相關之規定。若以個資法第15、16條的規定來看,應討論的首要問題在於,依據個資法第15條來看,「開發智慧地政相關之AI系統」是否屬於與土地登記規則所規定之目的相關?是否仍在地政機關「執行法定職務的必要範圍」內?若以上問題的答案皆為否定時,則就進入個資法第16條之審查,判斷此種目的外之利用是否符合各款例外之事由,例如「為增進公共利益所必要」(第2款)、「有利於當事人權益」(第6款)等要件?

本文認為,「土地登記規則」主要是為了落實不動產透過登記所衍生之「公示力」與「公信力」,藉此確保人民之財產權與維護交易安全(釋字第600號解釋文參照)。因此,若是將土地登記資料用於AI系統之訓練,實難與「土地登記規則」所規定之登記目的相符,故屬於「目的外之利用」。再以個資法第16條所規定的例外條款來看,無論是「公共利益」或者是「有利於當事人權益」,都是屬於較為抽象之概念,固然作廣義解釋的話,可以將「智慧地政之AI系統開發」看作是公共利益,或者是「總有可能」可以促進當事人之權益;然而,此種廣義解釋是否可以增進人民對於政府處理各種個人資料的「信任感」,恐怕不無疑義。本文認為,若是未來能在我國目前研擬中的「不動產登記法」草案當中,明確納入在特定條件下,例如:告知當事人此等利用目的、給予足夠的去識別化、避免資料偏見所造成之歧視[18]等,再容許地政機關將具有個人資料性質的地籍資料投入AI系統之開發、訓練,較有助於在建構智慧地政系統的同時,兼顧個人資料之保障。

(二)以數位方式提供其他公部門

以「土地登記規則」來說,同樣並沒有針對此種情形加以規定,因此也只能回歸到以個資法的相關規定作為判斷依據。然而,依照我國目前個資法的規定,例如針對公務機關持有個人資料之處理及利用,要件設定皆過於抽象、空泛,諸如前述的「公共利益」、「當事人之權益」,因此是否可以一概構成公務機關將個人資料作「目的外利用」的合法依據,實有疑義。

在比較法上值得注意的是,縱使歐盟DGA將公務機關所持有的資訊進行再利用(Weiterverwendung)作為該法重要的一項規範重點,但根據DGA第2條第2款之規定,若該資料專門是為了履行其他機關的公共任務,而在「原先持有該資料之公務機關」與「欲履行公共任務之機關」之間流動時,並不構成DGA所稱的「再利用」。此項規定未來是否可供我國立法之參考,仍有待各界更多的討論。惟本文認為,即使將具有個人資料性質的地政資料提供給其他行政機關,此種情形仍宜透過法律,例如不動產登記法草案的規定,使人民能夠在事前或事後,有明確得知其個人資料以數位方式,被傳輸至其他機關之可能。否則一旦其他機關利用此等資料做出相關決策,進而對本人產生影響時,即難免會使人民有種「為什麼該機關能夠掌握此等資料」的突襲感,進而降低人民對於政府整體資料治理的信任感。

(三)以數位方式提供給經申請之私人

此種情形,在過往未涉及數位化或智慧地政系統時,即有許多討論。其中最為重要者毋寧是「土地登記規則」第24條之1有關土地登記謄本對外提供之修正。根據該條修正後的規定,最大的變動是有關二類謄本所公布之資料內容範圍。由於任何人均可以向地政機關申請二類謄本,因此以前在二類謄本當中得以查閱之內容–包括:所有權人姓名、身份證字號、設籍地址以及土地、建物等基本資料–,即生是否過度侵犯個資的疑慮。在此疑慮下,修正過後的「土地登記規則」第24條之1便規定,隱匿二類謄本當中的所有權人出生日期、部分姓名、部分統一編號、債務人及債務額比例、設定義務人及其他依法應遮蔽之資料,以健全個人資料保護之意旨。[19]然而,即使目前「土地登記規則」第24條之1作了如上的修正,但在學者之間仍有爭論。陳建元教授(陳建元,2014)認為如是修法將過度傾向所有權人個人資料之保護,忽略地籍資料公開可以帶來的優點,例如:透過資訊公開可以降低交易成本、確保不動產登記制度的公信力。[20]陳明燦教授(陳明燦,2018)則認為此項規定固然顧及個資保護,但仍可以在未來「不動產登記法」(現階段仍為草案)當中增訂下列內容:(1)限縮二類謄本揭示的內容;(2)參照德國法例,增訂申請人必須具有「正當利益」,始得申請地籍謄本;並參酌比例原則之要求,建構地政機關的審查流程。[21]

在現在發展「智慧地政」系統的情況下,前揭爭議更需要討論以及法制上的建構。首先應強調的是,在現今引進數位化設備以及AI工作的背景下,相較於過去以紙本及書面提供資料給私人的情況, 雖然提升許多作業程序上的效率,但隨著資料外洩以及個資違法利用事件的增加,「智慧地政」反而更需要嚴謹的資料治理思維,藉以增加人民對此系統的信任。人民對此系統越信任,越能夠發揮此套系統原先想要帶來的便利與創新。

其次,地籍資料的開放確實屬於不動產登記制度「公示力」與「公信力」的展現,因此開放本身也是在促進公共利益的實現。[22]但為了同時兼顧個資的保護,尤其是在數位化以及AI系統下的個資保護,或可參考對於我國法制具有重要影響力的德國。德國法上,有關土地登記以及地籍資料的管理是由「土地登記簿條例」所規範。[23]本文以下將依據該條例當中的相關規定擇要分述之:

1、「土地登記簿條例」第12條規定,必須是具有「正當利益」(berechtigtes Interesse)者,始得申請查閱不動產登記資料。本文認為此要件從「資料治理」的觀點來說,具有相當之重要性。除了可以保障該筆不動產權利人之個資外,[24]更重要的地方在於,在「地籍資料之開放利用」與「個人資料之保護」兩者間,在每一個申請的個案之中,都存在各種兩者之間不同權重的可能性,在這一個申請案中可能需要多一點資料開放,少一點權利人個資的保護,反之亦然,並沒有一個絕對標準。[25]因此需要透過一個法律上「不確定法律概念」的設立–即:正當利益–,使地政機關在知悉申請人的聲明及主張後,在個案的判斷上享有裁決空間。

2、依據該條例第12d條之規定,在地籍資料開放的同時,也應確保權利人(即個資主體)根據歐盟「一般資料保護規則」(以下簡稱GDPR)第15條所規定的「接近使用權」(Right of access; Auskunftsrecht),即:登記權利人有權向地政機關確認其個人資料是否正在被處理,以及被處理的相關細節。[26]但是,在立法討論的過程中也認為,若賦予登記權利人一個不受限制的「接近使用權」,則可能會影響地政機關正常的運作能力,尤其是因為地政機關掌握大量個人資料,這些資料存於其轄區內的地籍登記簿(Grundbücher)與不動產地籍資訊(Grundakten),並輔以輔助名冊(Hilfsverzeichnisse)、住宅登記冊(Wohnungsblätter)及標誌表(Markentabelle)等資料來源。[27]因此,德國「土地登記簿條例」第12d條第1項對此作出規範,限制了GDPR第15條所規定的接近使用權,要求即使是登記權利人自己要查詢時,也必須符合第12條第1、2項的規定。換言之,登記權利人必須也要自己說明其行使「接近利用權」的「正當利益」何在,以進一步取得自己個資被處理的細節。[28]本文認為,此項規定即屬於一種「資料治理」精神的展現,並非一昧傾向個人資料的保護,也同時兼顧登記的效力以及地籍資料開放利用的精神。

叁、結語

綜上所述,智慧地政的發展不僅關乎行政效率的提升,也牽涉人民權益與資料治理的平衡。現行法制尚未能充分應對地籍資料數位化所帶來的法律挑戰,特別是在資料開放與個資保護之間,仍缺乏具體可行的法律框架。本文嘗試借鏡歐盟DGA的發展,希望我國建立以「信任」為核心的資料治理機制,透過明確的法律層級規範,使地政機關在資料運用上能有更清晰的法規依據,並能同時兼顧個人資料的保障。短期內,或可在即將推動的「不動產登記法」草案中,逐步引入資料治理原則,例如要求申請人具備「正當利益」,同時也限制登記權利人(即個資主體)的接近使用權、查閱權等規定。長期來看,則應朝向研議制定專門的資料治理法前進,為所有涉及公部門資料運用的領域提供統一規範。如此,方能確保智慧地政系統的發展符合法治國原則,並促進政府數位轉型的穩健推進。

參考文獻

一、中文文獻

- 李家儂(2024),AI技術在地政資訊及個人財產資料管理中的應用與挑戰,https://forum.ettoday.net/news/2812280(最後造訪日:2025年2月21日)

- 李翠萍、張竹宜、李晨綾(2022),人工智慧在公共政策領域應用的非意圖歧視:系統性文獻綜述,公共行政學報,第63期,頁1-50。

- 李長曄(2024),論「全自動化行政處分」與「正當行政程序相關規定及原則」間之關係,月旦法學雜誌,第355期,頁22-31。

- 辛年豐(2016),政府資訊公開與個人資料保護的界限–以電子傳輸地籍資料為核心,財產法暨經濟法,第47期,頁51-85。

- 林昱梅(2023),歐盟資料治理法制新趨勢–以公部門及資料利他組織之資料再利用為中心,台灣法律人,第25期,頁75-96。

- 翁逸泓(2022),資料治理法制,歐盟模式之啟發,東海大學法學研究,第64期,頁55-116。

- 陳明燦(2018),我國土地登記簿資料公示及其法律問題分析–兼論德國土地登記簿條例第12條與第126條,東吳法律學報,第30卷第1期,頁1-32。

- 陳建元(2014),從二類謄本爭議看地籍資料應用的困境、挑戰與方向,現代地政,第352期,頁53-57。

- 新北市政府地政局(2025),113年內政部地政業務督導考評 綜合整體表現績效報告,https://www.land.moi.gov.tw/other/20250116165029-1.pdf (最後造訪日:2025年2月20日)

二、德文文獻

- Bauer/Schaub (Hrsg.) (2023), Grundbuchordnung, 5. Aufl.

- Paschke/Rücker (Hrsg.) (2024), DGA.

- Schöner/Stöber (2020), Grundbuchrecht, 16. Aufl.

[1] https://www.moi.gov.tw/News_Content.aspx?n=13876&s=214507 (最後造訪日:2025年2月19日)

[2] https://cop.land.moi.gov.tw/Portal (最後造訪日:2025年2月19日)

[3] https://ccs.land.moi.gov.tw/jsp/HomePageController (最後造訪日:2025年2月19日)

[4] 例如:陳明燦(,我國土地登記簿資料公示及其法律問題分析–兼論德國土地登記簿條例第12條與第126條,東吳法律學報,2018年,第30卷第1期,頁20以下;陳建元,從二類謄本爭議看地籍資料應用的困境、挑戰與方向,現代地政,2014年,第352期,頁53以下。

[5] 例如,李家儂,AI技術在地政資訊及個人財產資料管理中的應用與挑戰,https://forum.ettoday.net/news/2812280(最後造訪日:2025年2月21日)。

[6] 李家儂(2024),AI技術在地政資訊及個人財產資料管理中的應用與挑戰,https://forum.ettoday.net/news/2812280(最後造訪日:2025年2月21日)

[7] 新北市政府地政局(2025),113年內政部地政業務督導考評 綜合整體表現績效報告,頁1,https://www.land.moi.gov.tw/other/20250116165029-1.pdf (最後造訪日:2025年2月20日)

[8] 李家儂(2024),AI技術在地政資訊及個人財產資料管理中的應用與挑戰,https://forum.ettoday.net/news/2812280(最後造訪日:2025年2月21日)

[9] https://ccs.land.moi.gov.tw/jsp/HomePageController (最後造訪日:2025年2月19日)

[10] https://ep.land.nat.gov.tw/Home/Index (最後造訪日:2025年2月19日)

[11] 以「行政決定」來說,參見李長曄(2024),論「全自動化行政處分」與「正當行政程序相關規定及原則」間之關係,月旦法學雜誌,第355期,頁22以下。

[12] https://land.tainan.gov.tw/news_content.aspx?n=32067&s=7904362 (最後造訪日:2025年2月22日)

[13] Paschke, in: Paschke/Rücker (Hrsg.), DGA, 2024, Einl., Rn.6.

[14] Paschke, in: Paschke/Rücker (Hrsg.), DGA, 2024, Einl., Rn.41.

[15] 林昱梅(2023),歐盟資料治理法制新趨勢–以公部門及資料利他組織之資料再利用為中心,台灣法律人,第25期,頁80以下;翁逸泓(2022),資料治理法制,歐盟模式之啟發,東海大學法學研究,第64期,頁63以下。

[16] 辛年豐(2016),政府資訊公開與個人資料保護的界限–以電子傳輸地籍資料為核心,財產法暨經濟法,第47期,頁79。

[17]陳明燦(2018),我國土地登記簿資料公示及其法律問題分析–兼論德國土地登記簿條例第12條與第126條,東吳法律學報,第30卷第1期,頁21。

[18] 對於現在各式AI系統來說,避免因為訓練資料建置之瑕疵,造成各種「非故意的歧視」、「間接歧視」,已經是世界各國在發展人工智慧時,高度關注之議題,參見李翠萍、張竹宜、李晨綾(2022),人工智慧在公共政策領域應用的非意圖歧視:系統性文獻綜述,公共行政學報,第63期,頁8以下。

[19] 詳參陳建元(2014),從二類謄本爭議看地籍資料應用的困境、挑戰與方向,現代地政,第352期,頁53。

[20] 陳建元(2014),從二類謄本爭議看地籍資料應用的困境、挑戰與方向,現代地政,第352期,頁54-55。

[21] 陳明燦(2018),我國土地登記簿資料公示及其法律問題分析–兼論德國土地登記簿條例第12條與第126條,東吳法律學報,第30卷第1期,頁23以下。

[22] Bauer, in: Bauer/Schaub (Hrsg.), Grundbuchordnung, 2023, 5. Aufl., AT A Rn.8.

[23] 詳細請參見,陳陳明燦(2018),我國土地登記簿資料公示及其法律問題分析–兼論德國土地登記簿條例第12條與第126條,東吳法律學報,第30卷第1期,頁13以下。

[24] 陳明燦(2018),我國土地登記簿資料公示及其法律問題分析–兼論德國土地登記簿條例第12條與第126條,東吳法律學報,第30卷第1期,頁23-24。

[25] 強調應該因應個案不同情況之類似見解,參見辛年豐(2016),政府資訊公開與個人資料保護的界限–以電子傳輸地籍資料為核心,財產法暨經濟法,第47期,頁77-78。另外,陳建元教授也認為在保護個資與幫助不動產從業人員從事業務之間,也沒有一個絕對的標準,參見陳建元(2014),從二類謄本爭議看地籍資料應用的困境、挑戰與方向,現代地政,第352期,頁54。

[26] 參見GDPR第15條第1項之規定。

[27] Schöner/Stöber, in: Schöner/Stöber, Grundbuchrecht, 16. Aufl., 2020, Rn. 534b.

[28] Schöner/Stöber, in: Schöner/Stöber, Grundbuchrecht, 16. Aufl., 2020, Rn. 534b.