摘要

本研究探討社會住宅於都市發展歷程中的角色演變,並將之置入時間都市主義與十五分鐘城市的規劃框架中進行詮釋。文獻指出,社會住宅從二戰後作為基本居住供給起步,歷經福利國家、殘餘化到當代空間正義與社會支持的多重轉向。本文以台北市為實證場域,主張以其超過70處社宅基地之密度與分布,能與教育、醫療、交通設施形成緊密網絡,符合十五分鐘生活圈的多中心生活模式。文章進一步指出社宅可視為時間治理的節點性基礎設施,不僅回應居住正義,亦能促進低碳生活與社會韌性。文末建議透過共享空間設計、複合機能折疊與節點串聯等策略,使社會住宅成為推動都市節奏再分配與公平資源近用的重要支點;呼籲社宅政策思考可超越居住供給想像,將其納入城市低碳治理與日常生活節奏再造之核心架構。

壹、前言

社會住宅 (social housing) 的本質定位,歷來在不同時空背景中呈現多重意涵。從歷史觀點觀察,二戰後歐洲各國大規模推動社會住宅,初衷即在於提供戰後重建所需的基礎居所,顯示其以滿足居住為主體的基礎性角色。然而,隨著福利國家體系的成形,社會住宅逐漸被納入社會政策架構,特別是在德國、荷蘭、北歐等國,社宅承載了保障中低收入者居住權、強化社會整合與減緩貧富分化的「社會福利設施」功能;另一方面,隨著當代城市治理轉向強調空間正義與都市韌性,社會住宅被重新定位為促進城市共融、再平衡空間資源與活化都市邊緣地帶的都市發展策略工具(Garcia, 2024)。

台灣社會住宅政策初始階段著重於提升居住可負擔性,為年輕族群與弱勢戶提供安居選項,以居住/住宅需求出發;其後因地區抗爭等因素政策進一步強調社福整合、在地服務與社區營造,體現其作為「社會福利設施」之功能性擴張;近年進一步看到許多政策論述 (如桃園) 企圖以社宅引導產業與社區發展,彰顯其作為「都市發展策略」的政策實踐。因此,社會住宅政策的發展,本質上可說是一種跨領域政策工具,其角色超越單一定位,在特定歷史脈絡與治理架構下,扮演住宅供給、社會照護與都市治理三位一體的複合性功能。

延續上述社會住宅多重定位的發展脈絡,本文進一步梳理時間都市主義 (Chrono-urbanism) 作為一種兼具社會正義、低碳城市規劃與都市效率的規劃新思維,為台北市的社宅實踐提供新的發展想像。時間都市主義主張都市不僅是空間性的聚合,更是時間配置的場域,強調都市居民應在合理的時間內取得生活所需的資源與服務,進一步促進都市中不同族群的健康公平 (Rojas-Rueda, Norberciak, & Morales-Zamora, 2024)。此一觀點對應近年廣為討論的「十五分鐘城市」(15-Minute City ) 概念,亦即所有居民應能在步行或自行車15分鐘範圍內,完成居住、就業、教育、醫療與休閒等日常活動 (Carlos Moreno, Allam, Chabaud, Gall, & Pratlong, 2021)。

以台北市社會住宅為實證檢驗場域,主要係因該市社宅興建完成、建造中與規劃中之基地總數已達70處以上,且台北市區擁有高密度的捷運網絡,具有高度可及性及生活便利性;另一方面,北市社宅基地配套設置日照中心、社福站、青創基地等在地設施,使社宅從單一住宅設施轉化為時間節奏下的多功能節點。此外,部分社宅公共藝術與青創計畫納入了社會參與設計,嘗試回應居民對於生活節奏、照顧勞動與時間壓力的多樣化需求,可視為開啟了以「時間友善空間」為導向的設計轉向。

在時間都市主義的框架下,台北市社宅不僅可被視為空間性住房供應的補充工具,更應理解為一種「時間治理基礎設施」,藉由合理配置設施、服務與社會支持網絡,減少低收入與照顧責任者在時間移動與勞動上的負擔,從而強化社會韌性與都市公平。這也呼應了Henckel and Thomaier (2016) 所指出的:「時間正義」與「空間正義」是都市政策不可分割的面向。換言之,台北社宅的下一階段發展,若能積極導入時間都市主義思維,將不僅止於「住得起」與「住得好」的目標,更有潛力成為城市節奏再分配與社會生活再平衡的策略節點,真正回應都市轉型下的多元時空需求。

面對當代城市中住房價格高漲、社會分化與氣候危機等多重挑戰,社會住宅除了回應居住正義與提供社會福利服務,有機會進一步轉變為都市治理的核心組件之一。本文回顧社會住宅在不同時代與空間脈絡下的角色演變,進一步銜接「時間都市主義」與「十五分鐘城市」的概念,探討其如何作為空間與時間交會(林文玲,2017;Klinenberg, 2018),在都市規劃與住宅政策中扮演成就低碳生活圈的關鍵角色。

貳、社會住宅的時代命題

一、社會住宅的角色轉變

社會住宅在1945至1970年代的「福利國家黃金時代」中,是許多歐洲國家調控市場與提供中低收入家庭基本居住權的工具。例如荷蘭、法國與瑞典曾提供高比例的全民性住宅供給,藉由公共興建、補貼與管理實現居住正義 (王秋元, 2015) 。此階段的社會住宅強調供給量以構成城市社會整體住宅安全網。

臺灣自1950年代起推動國宅政策,初期由國家主導興建,作為解決都市人口成長與推動經濟發展的手段。政策強調購屋導向,希望協助中低收入者成為自有住宅擁有者。然而,自1990年代起,受到新自由主義思潮影響,住宅政策逐漸市場化,國宅供給減少,政府引入公私協力與財務外包,將住宅視為促進房地產市場與經濟成長的工具。2000年代後,因房價高漲與居住不正義問題日益嚴重,「社會住宅」重新被納入政策議程,轉而聚焦租賃模式與弱勢保障,與早期普及性國宅有本質差異。臺灣住宅政策歷經由福利性供給轉向市場化治理的轉型,顯示新自由主義下國家角色的重構與居住權保障的弱化 (陳怡伶 & 黎德星, 2010)。

二、社會住宅作為服務整合的社會基礎設施

2010年台灣社宅運動後,社會住宅逐步從單一供屋角色拓展為「生活支援基礎設施」。都市規劃者開始將其視為在地化福利服務的節點,承載醫療、托育、長照與文化等社區機能,形塑人本導向的空間生活環境。歐洲荷蘭、奧地利與法國的新型社會住宅在設計階段便引入托育中心、長照服務與社區商店,以生活機能為導向進行配置,打破「貧民窟化」的社會想像,並創造跨階層的共融空間 (OECD, 2020a, 2020b)。台灣近十年來的社宅計畫,也試圖引進綜合功能的社福設施,如設置公共托嬰、長照站、里民活動中心等;轉型為社會基礎設施 (social infrastructure) 的社會住宅,不僅應提供可負擔住宅,更要成為服務整合與社區凝聚的平台。

更進一步,在思考低碳永續城市規劃時,我們是否重新想像社會住宅的角色?除了回應居住正義與社會福利政策的基本需求,社宅還能扮演什麼樣的功能?當我們引入「時間都市主義」的觀點,會不會發現,社宅有機會成為城市節奏治理的一部分?如果社宅能與「15分鐘城市」概念連結,不僅讓居民生活機能更近、更方便,也可能減少通勤、降低碳排放。這樣的轉向,是否有機會為我們所追求的永續與公平之間,提供一種整合性解答?

三、15分鐘城市和時間都市主義的再思考

當代,城市空間的想像與概念體現在各尺度的操作和實踐上,小至對個人日常生活的再思考,大至對巷弄、街區乃至城市整體的規劃策略,無不回應當代社會的各項需求。15分鐘城市和時間都市主義的討論在城市發展和對生活品質需求兩項當代社會需求的相互協調下產生。除了全球氣候變遷的影響外,新技術的發展與使用同樣改變了我們的生活、工作等社會關係,改變了我們所處城市的日常節奏。接下來首先聚焦在相關討論—以15分鐘城市的概念為例—在什麼樣的背景需求下被提出?又有哪些重要觀點對這些需求進行回應?以及對該概念批評和辯論,最後,回到時間都市主義對多重時間和多重節奏的當代反思,若城市是在時間之中 (Madanipour, 2017),社宅又如何作為某種特定的時間尺度。

15分鐘城市的概念最初是由巴黎索邦大學的Carlos Moreno教授提出,基於全球城市氣候行動主義 (global cities’ climate activism ) 對可持續生活的迫切需求和網絡科技帶來的新視野等多重影響下,開啟了從智慧城市到可持續城市,再到生活城市的結合,希望凝聚一個以公民為中心,且具包容性的生態城市願景所提出的倡議 (C. Moreno, 2024)。該概念包括了對於永久性增長的追尋、受制於對石化燃料的依賴,以及以汽車為主的移動範式等反思,提出各項可持續性的城市替代方案 (C. Moreno, 2024; Carlos Moreno et al., 2021),強調生活、工作乃至休閒方式等相互協調,以15分鐘路程可及的範圍內,滿足所有人的基本生活需求,企圖跳脫過往圍繞在單一中心、專業化運作的城市模式轉向主要由鄰近性、多樣性、密度和普遍性四部份組成的多中心城市模式[1]。爾後又經歷了Covid-19的影響,更進一步推動15分鐘城市的發展 (Abdelfattah, Deponte, & Fossa, 2022; Di Marino, Elisabete, Cristina, & and Chavoshi, 2023; Gaglione, Gargiulo, Zucaro, & Cottrill, 2021; Carlos Moreno et al., 2021),以回應因疫情而祭出的限制和封鎖策略,並重新思考空間和公共性的概念,例如當時競選連任的巴黎市長Anne Hidalgo,即推動一系列基於時間都市主義理念的策略,關注城市的日常節奏、空間的多元使用以及建立對社區和地方的認同,以創造滿足市民的生活條件[2]。

15分鐘城市在操作方法上亦隨不同情境有相應的增修和更動,Moreno等人 (2021) 指出從最初對汽車移動範式的挑戰,到Covid-19影響下暴露的脆弱性與需求,如何增加其對城市空間韌性與宜居性的再思考,不僅納入衛生需求的考量,更批判性的指出過往的分區概念和過度依賴汽車的移動方式需要有徹底的轉變。公共空間的使用也受到臨時性都市主義的影響,更加強調如何應對因短期、突發事件的影響而對空間進行的臨時性與多元性使用 (Madanipour, 2017)。另外,15分鐘城市的另一個重要概念則涉及健康與移動能力;除了挑戰以汽車為主的移動方式,同時指出步行 (或腳踏車移動) 對健康的影響;特別是針對避免肥胖等慢性病的討論,以此呼籲規劃者須認識到不同群體的社會需求和特定使用時間與基礎設施的關係 (Carlos Moreno et al., 2021)。

此外,15分鐘城市同樣強調對生活品質的追求,在提供各項生活需求並與熟悉的人事物進行互動,變向促進了居民對社區和地方的認同,而這主要體現在增進包容、重塑相應基礎設施、數位科技的影響和相應的城市環境議題四個面向,以滿足居民對生活、工作、商業、醫療保健、教育和娛樂六項城市基本社會功能的需求,並總結了密度、鄰近性、多樣性和數位化四個向度,提供城市治理之替代參考對策 (Carlos Moreno et al., 2021)。國際間的實證研究也指出其他延伸和變體,以應對不同型態、居住模式和社會功能上的需求──例如奧斯陸和里斯本的比較 (Di Marino et al., 2023),紐西蘭漢米爾頓的研究 (Wang et al., 2024) 和義大利都靈的案例 (Staricco, 2022) 等──以發展出各自最適合的時間節奏 (Staricco, 2022);比如15和20分鐘的時間單位使用多在美國和澳洲等郊區密度較低的地方,歐洲和亞洲則更多的使用15分鐘甚至更短 (或更長) 的時間單位作為標準,除了空間上的考量,Staricco (2022) 亦指出不同背景 (如年齡、能力、種族、社會經濟地位等) 的人們分配到的時間和資源有所差異,因此在時間標準的討論上有著其他可能性,進而思考5分、10分乃至15分鐘能達到的距離來比較。

然而,15分鐘城市的概念也受到質疑和批評,Marquet等人的研究指出四個不同層級的質疑和批評,同時進一步提出可能的應對策略 (Marquet, Isabelle, Samuel, & Honey-Rosés, 2025);其一,認為該概念具社會主義色彩,限制個人自由;其二,質疑集中式規劃的風險與地方性脈絡的忽視;其三,指出去汽車化政策將剝奪特定族群的機動性權益;其四,關注縉紳化與低收入者再度被排擠的問題。這些批評顯示,雖然十五分鐘城市在價值上追求永續與共融,但若未妥善處理制度設計與社會落差,反而可能成為新的空間不正義來源 (Marquet et al., 2025)。

事實上,前述文文獻所指出十五分鐘城市在實踐中常因設施提升與環境改善引發縉紳化效應,使低收入者面臨租金上漲與生活排擠的風險 (Marquet et al., 2025)。這也相當程度回應Loïc Wacquant在都市隔離設計一文所指出,縉紳化與都市隔離並非自然現象,而是經由國家設計與空間政策制度化的社會實踐;都市規劃者因此更應意識到自己在塑造社會空間正義中的角色與責任。(Wacquant, 2010)。因此,回到本文所倡議的架構,以照顧中低收入戶為前提的社宅似乎正可成為銜接這類空間不正義問題的關鍵節點。透過將社宅設於機能核心區,並保障租金穩定與服務可近性,可有效讓原本被排除的族群嵌入都市資源網絡,實現實質的空間正義。

隨著「15分鐘城市」成為全球都市討論低碳永續的發展議題,台北市具備導入該模式的在地條件;尤其,社會住宅作為都市空間中的社會基礎設施,若與時間都市主義的理念整合,不僅可回應居住正義與社會福利政策,亦可作為重構日常生活節奏與資源近用性的關鍵節點。

參、社會住宅與時間都市主義的交會:以台北市為實踐場域試操作

一、可發展腹地內社宅密度高,具備區位佈局優勢

台北市總面積約270平方公里,其中山坡地佔比超過55%。在可發展平地僅約121.5平方公里的情況下,已完工及規劃中的社會住宅基地數量超過70處,換算下來,每一處社宅平均潛在服務範圍約為1.74平方公里 (約173.5公頃 ) 。這意味著在高密度都市區內,社宅分布已形成點狀且具覆蓋力的網絡基底。

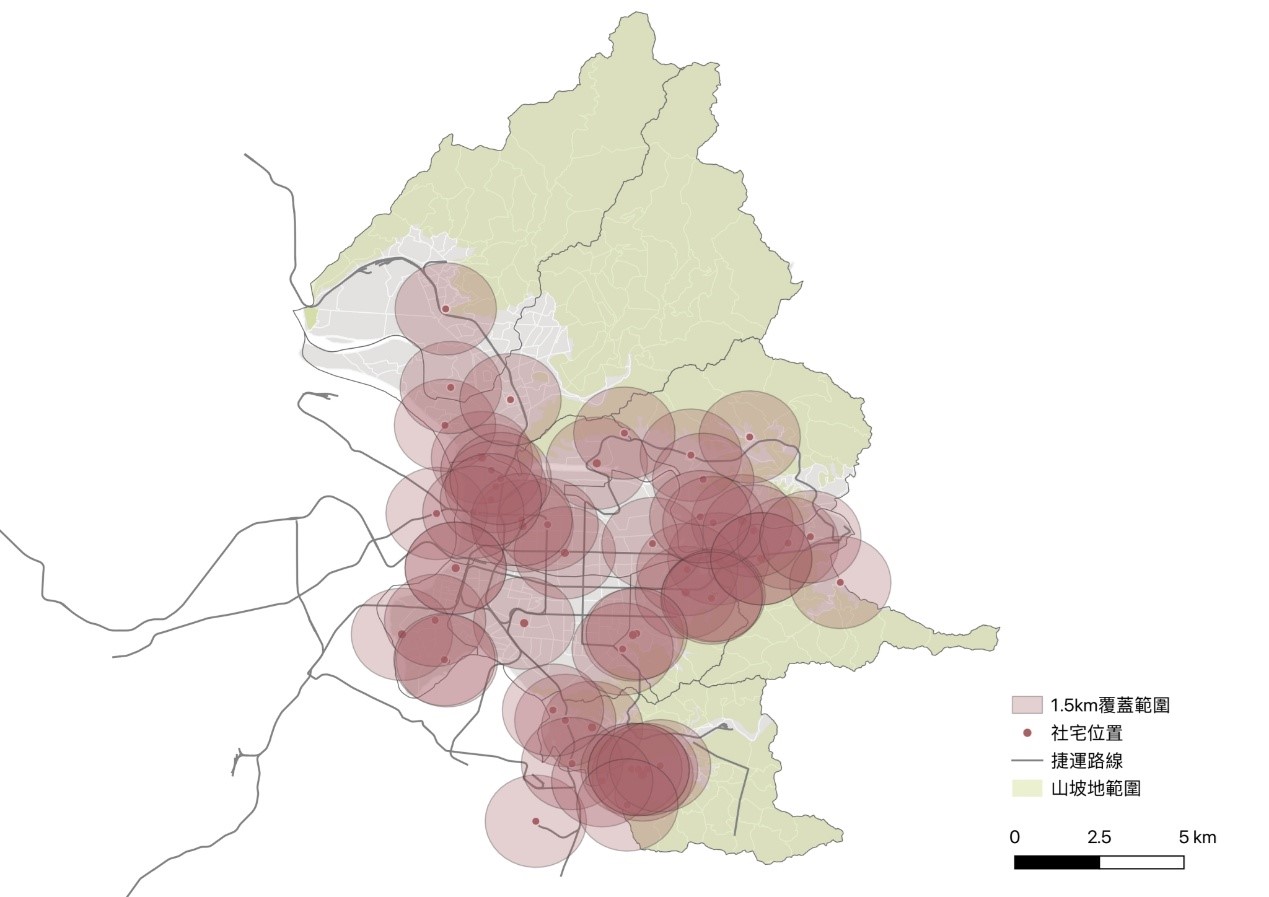

與15分鐘城市「地點可近性」的核心原則相對照,其標準步行服務半徑為1.5公里,對應面積約7.07平方公里。換言之,多數社宅之間的潛在服務範圍即有可能彼此疊合,形成都市中「多中心、多節奏」的生活圈構造。這種區位特徵使社宅得以成為15分鐘城市空間實踐的重要節點,不只是居住基地,更是社區機能與時間資源重構的起點。

二、與公共設施緊密銜接,實現生活機能近用

台北市的社宅作為15分鐘城市的多核心發展中心具有高度公共性,具體展現在以下三個面向:

(一)、教育資源近用性強: 社宅皆位於學區密集地,居民可在步行5至10分鐘內抵達國小、國中與高中,達成學齡兒童就學便利化,也讓原本少子化受衝擊的校園資源重新活化。

(二)、醫療與照護資源可及: 多數社宅周邊鄰近診所甚至大型醫院與健康中心,如三軍總醫院松山分院、萬芳醫院等,同時社宅內部也導入長照、日照與托嬰設施,整合跨齡層照護服務,建構社會支持網絡,落實「照顧社區化」。

(三)、交通運輸接軌完整: 多數社宅距離捷運站、公車站不到10分鐘步行時間,甚有捷運聯開社宅,實現TOD導向發展,降低居民對私人交通工具依賴,推進低碳轉型。

這些空間策略,使社宅不僅是「住的地方」,更是「整合生活服務的節點」,回應15分鐘城市所需的基本六項機能 (居住、工作、醫療、教育、休閒、採買) 可及性配置。

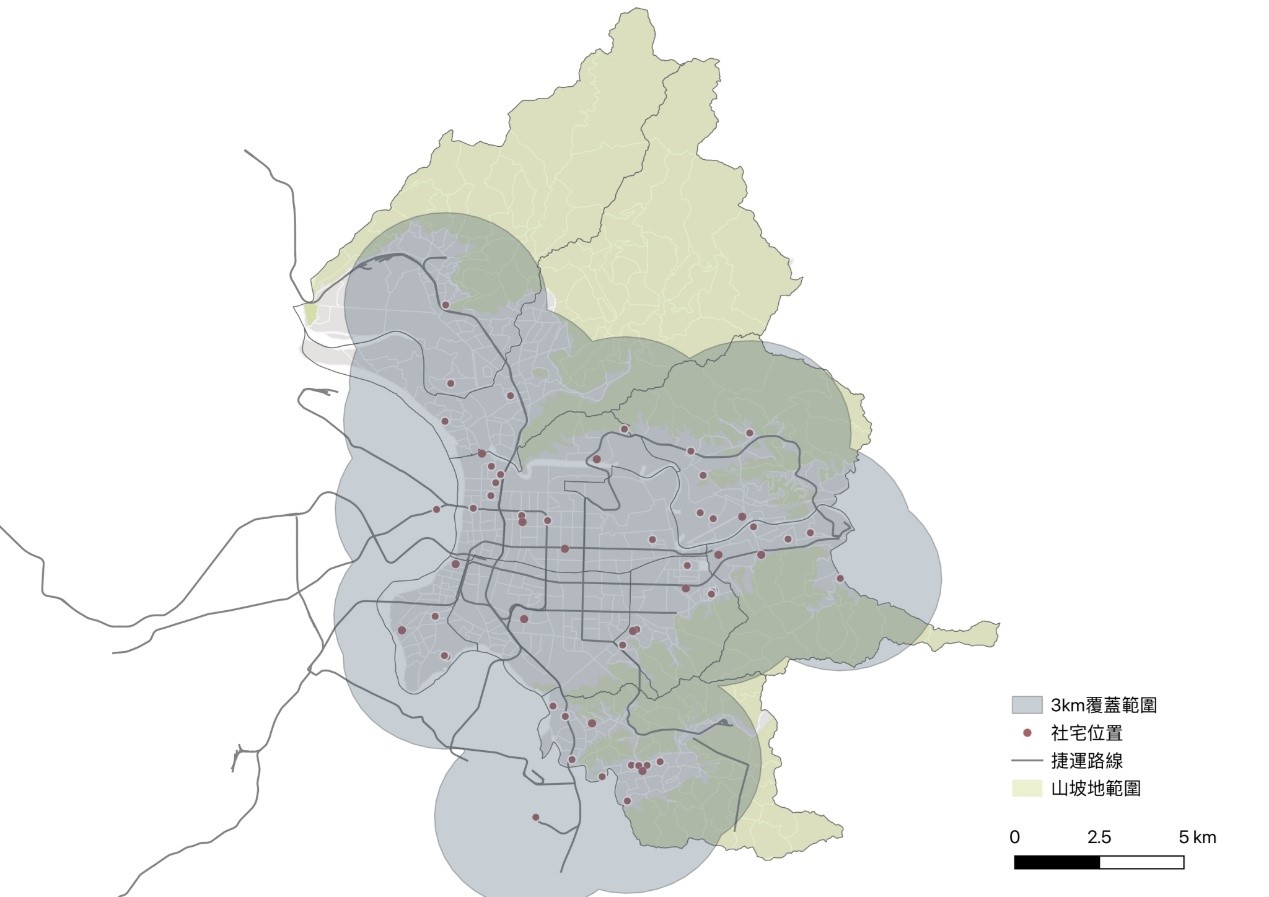

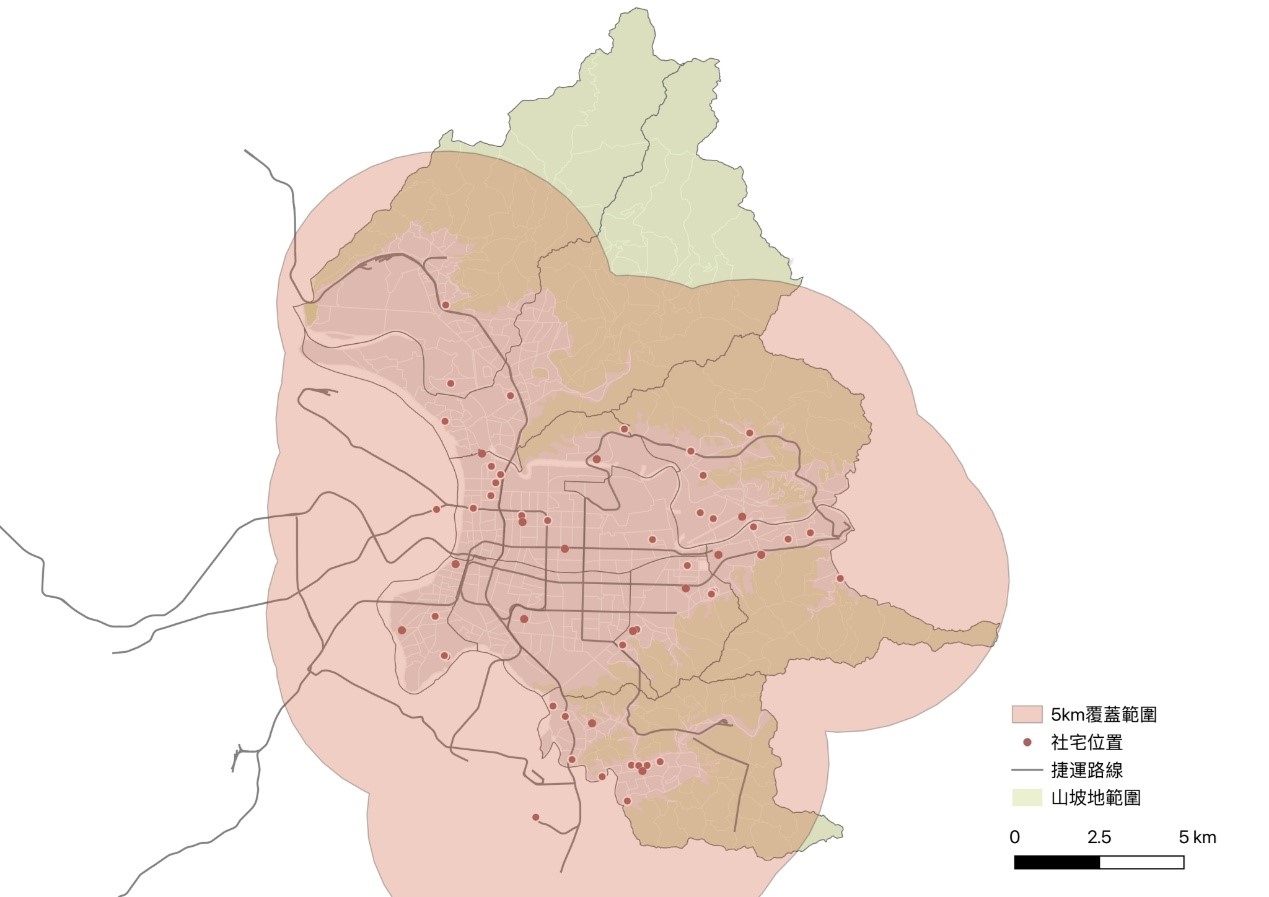

三、社宅平均服務範圍與15分鐘城市覆蓋尺度相符

根據前述計算,台北市一處社宅平均服務範圍約1.74平方公里,對照「步行15分鐘生活圈」約7.07平方公里之覆蓋面積,顯示兩者具有高度重疊與相容性。若輔以自行車通勤半徑 (約3公里,覆蓋28平方公里),則社宅可視為廣域生活網絡的基本單元,在多尺度交通與時間節奏下靈活銜接市民生活機能。

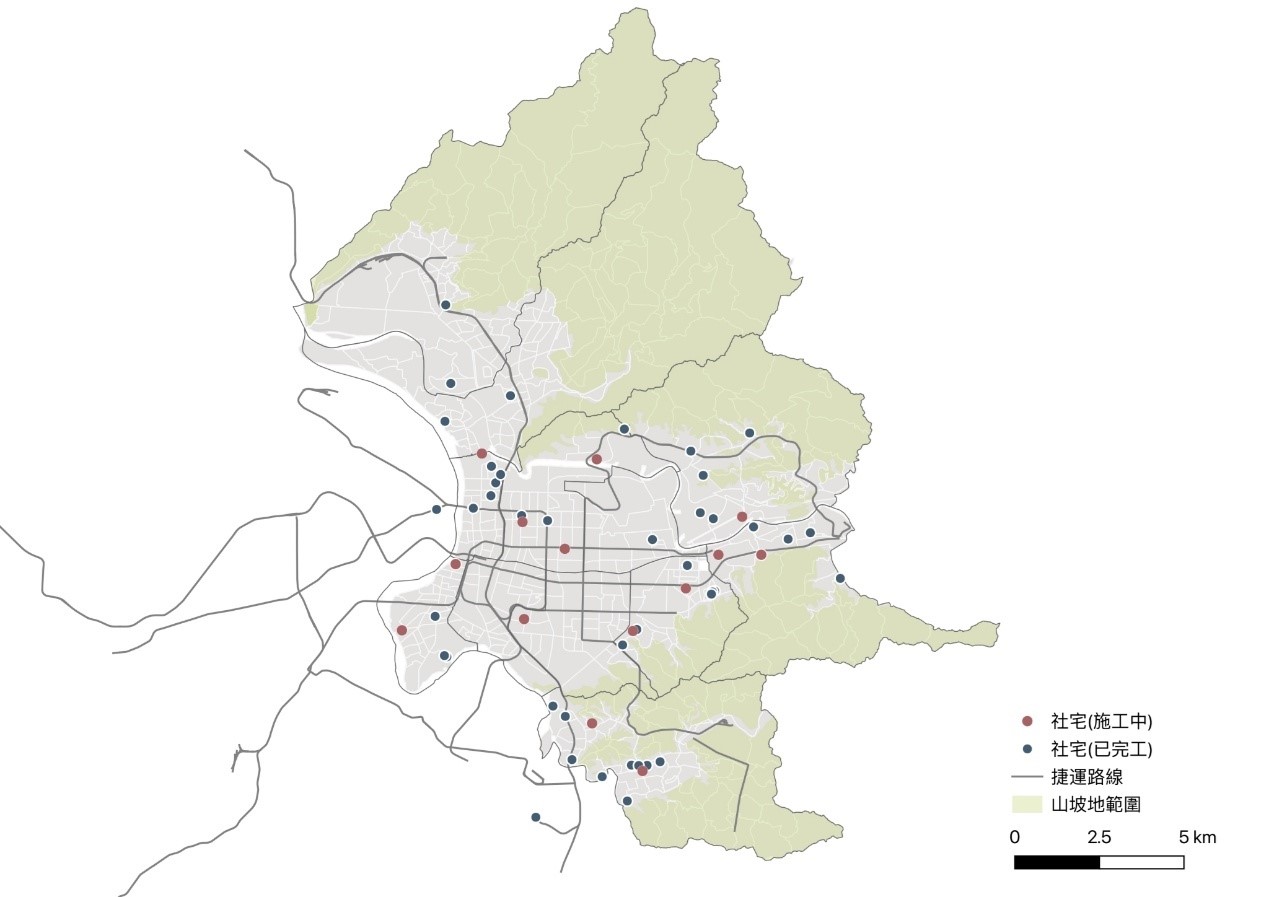

我們進一步透過圖示點出台北市社宅的分布位置 (下圖1)、15分鐘步行可及範圍 (1.5公里,圖2) 及15分鐘自行車覆蓋範圍 (3公里,圖3;5公里,圖4)。誠如前面曾提及,是否真的以15分鐘作為一個依據實際上在不同情境和環境有著各自最適合的時間節奏 (Di Marino et al., 2023; Gaglione et al., 2021; Graells-Garrido, Serra-Burriel, Rowe, Cucchietti, & Reyes, 2021; Carlos Moreno et al., 2021; Staricco, 2022; Wang et al., 2024)。比如15和20分鐘的使用多在美國和澳洲等郊區密度較低的地方,歐洲和亞洲城市則更多的使用15分鐘甚至更短的時間作為標準,除了空間上的考量,更涉及不同背景 (如年齡、能力、種族、社會經濟地位等) 的人們分配到的時間和資源 (Staricco, 2022);本文僅以15分鐘步行及自行車可及範圍,試圖點出發展契機。

圖1台北市社宅分布圖

資料來源:本研究繪製

圖2 步行15分鐘可及範圍圖

資料來源:本研究繪製

圖3 移動3公里範圍圖

資料來源:本研究繪製

圖4 自行車移動15分鐘可及範圍圖

資料來源:本研究繪製

從前述圖面可見,社宅的分布不僅符合點狀可及性,也為後續擴展15分鐘城市之網絡架構奠定基礎。尤其在都市密度高、生活機能緊密交織的台北市,社宅有機會是生活節奏合理化的空間政策,同時為時空公平的實踐機制。

肆、一個暫時性的結論:社會住宅的多重轉化與都市微觀治理的節點

隨著都市治理邁入永續與韌性導向,社會住宅已逐步從「社會福利設施」進化為「社會支持住宅」 (supportive housing ) 乃至「低碳永續空間政策」的具體實踐平台;其功能不再侷限於居住安置,同時有機會成為回應空間正義、時間可及性與生活韌性等多重議題的治理工具。

在十五分鐘城市的概念下,社宅有機會被重新定位為時間治理與社區支撐的節點:透過可近的教育、醫療與就業機能,提供居民日常生活的節奏調和場域。此角色轉變亦呼應「都市針灸」所強調的—以小型、有策略介入點撬動整體都市機能的流動與癒合 (Abdul Hameed & Hussein, 2021);同時也對應「摺疊都市」思維—將都市機能與節奏嵌套於有限空間之中,創造高密度中仍可交疊共存的社會與生活結構 (饗庭伸, 2020)。在台北市擁有超過70處的社宅基地的條件下,正是這種「點狀滲透、節點折疊」治理邏輯的空間體現。在地理上形成高密度的微型節點,在社會上則扮演承載多節奏與多需求的生活平台,有機會成為「時間都市主義」與「社會基礎設施化」整合的都市治理典範。

為強化社會住宅於15分鐘城市及都市針灸體系中的作用,未來或可從以下幾個層面調整與補強:

一、設計共享空間,回應在地工作與照顧需求

在社宅建築計畫中,預留彈性共享空間 (如共用辦公室、社區工坊、共育空間等),提供在地微型創業者、遠距工作者與照顧工作者 (如保母、看護、居服員) 可使用的空間,實現「居住—生活—生產」的15分鐘生活圈。

二、微型機能折疊,創造複合節奏場域

社宅空間導入「摺疊」思維,將文教、托育、健康、休閒等多種功能整合於同一空間模組中,例如親子共讀區、社區共享廚房等可建立分時共享,以提升空間效率並降低營運與維護成本。

三、社宅即節點,串聯鄰里微系統

每一處社宅可視為都市節點而非孤立建築,透過與周邊市場、公園、學校及工作機會相互串連,形成節點鏈結網絡的都市系統結構。如此一來,社宅不僅服務其本體住戶,也成為周邊社區居民可共享的微型城市服務中心。

綜上,台灣的社會住宅政策及其意義一直在與時俱進演進中;從保障居住權利的社會工程,有機會轉型為治理都市節奏與生活平衡的空間策略。透過社宅基地針灸般的微型介入與摺疊都市的空間創造力,社宅不僅能解決住的問題,更能回應人與城市之間時間與空間交織的需求;共享空間、微型工作場域、社會照護結點等元素的引入,將使社會住宅真正成為促進生活節奏公平與資源近用的核心據點,在都市生活中發揮治理、融合與永續的多重角色。

參考文獻

- Abdelfattah, L., Deponte, D., & Fossa, G. (2022). The 15-minute city: interpreting the model to bring out urban resiliencies. Transportation Research Procedia, 60, 330-337. doi:https://doi.org/10.1016/j.trpro.2021.12.043

- Abdul Hameed, K., & Hussein, S. (2021). Urban acupuncture as an approach for reviving. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 779, 012031. doi:10.1088/1755-1315/779/1/012031

- Besedovsky, N., Grafe, F. J., Hilbrandt, H., & Langguth, H. (2019). Time as infrastructure: For an analysis of contemporary urbanization. City, 23(4-5), 580-588.

- Di Marino, M., Elisabete, T., Cristina, H., & and Chavoshi, S. H. (2023). The 15-minute city concept and new working spaces: a planning perspective from Oslo and Lisbon. European Planning Studies, 31(3), 598-620. doi:10.1080/09654313.2022.2082837

- Gaglione, F., Gargiulo, C., Zucaro, F., & Cottrill, C. (2021). 15-minute neighbourhood accessibility: a comparison between Naples and London. European Transport/Trasporti Europei, 1-16. doi:10.48295/ET.2021.85.5

- Garcia, E. (2024). Spatial Justice and Planning Reshaping Social Housing Communities in a Changing Society: by Shaoxu Wang and Kai Gu, Cham, Springer, 2023, XIX, 172 pp., ISBN: 978-3-031-38070-9. In: Taylor & Francis.

- Graells-Garrido, E., Serra-Burriel, F., Rowe, F., Cucchietti, F. M., & Reyes, P. (2021). A city of cities: Measuring how 15-minutes urban accessibility shapes human mobility in Barcelona. PLOS ONE, 16(5), e0250080. doi:10.1371/journal.pone.0250080

- Henckel, D., & Thomaier, S. (2016). Temporal Efficiency, Temporal Justice and Urban Mobility. In P. Pucci & M. Colleoni (Eds.), Understanding Mobilities for Designing Contemporary Cities (pp. 151-170). Cham: Springer International Publishing.

- Klinenberg, E. (2018). Palaces for the people: How social infrastructure can help fight inequality, polarization, and the decline of civic life. Crown.

- Madanipour, A. (2017). Cities in Time: Temporary Urbanism and the Future of the City.

- Marino, L., Moss, T., Coutard, O., Simone, A., Ekman, P., Schindler, S., ... & Thorpe, A. (2024). Infrastructural times: Temporality and the making of global urban worlds. Policy Press

- Marquet, O., Isabelle, A., Samuel, N.-D., & and Honey-Rosés, J. (2025). Decoding the 15-Minute City Debate: Conspiracies, Backlash, and Dissent in Planning for Proximity. Journal of the American Planning Association, 91(1), 117-125. doi:10.1080/01944363.2024.2346596

- Moreno, C. (2024). The 15-Minute City (1st ed.). Wiley.

- Moreno, C., Allam, Z., Chabaud, D., Gall, C., & Pratlong, F. (2021). Introducing the “15-Minute City”: Sustainability, Resilience and Place Identity in Future Post-Pandemic Cities. Smart Cities, 4(1), 93-111. doi:10.3390/smartcities4010006

- OECD. (2020a). Housing and Inclusive Growth: OECD Publishing.

- OECD. (2020b). Social Housing: A Key Part of Past and Future Housing Policy. Paris: OECD Publishing.

- Rojas-Rueda, D., Norberciak, M., & Morales-Zamora, E. (2024). Advancing Health Equity through 15-min Cities and Chrono-urbanism. Journal of Urban Health, 101(3), 483-496. doi:10.1007/s11524-024-00850-2

- Staricco, L. (2022). 15-, 10- or 5-minute city? A focus on accessibility to services in Turin, Italy. Journal of Urban Mobility, 2, 100030. doi:https://doi.org/10.1016/j.urbmob.2022.100030

- Wacquant, L. (2010). Designing urban seclusion in the twenty-first century: The 2009 Roth-Symonds lecture. Perspecta, 43, 164-175.

- Wang, T., Li, Y., Chuang, I. T., Qiao, W., Jiang, J., & Beattie, L. (2024). Evaluating the 15-minute city paradigm across urban districts: A mobility-based approach in Hamilton, New Zealand. Cities, 151, 105147. doi:10.1016/j.cities.2024.105147

- 王秋元. (2015). 歐洲的社會住宅──給台灣的啟示. [Social Housing: Lessons for Taiwan]. 城市與設計學報(23), 185-204. doi:10.30008/CD.201509_(23).0006

- 林文玲 (2017) 〈基礎設施研究〉《台灣人類學刊》15(2): 1-6。

- 陳怡伶, & 黎德星. (2010). 新自由主義化、國家與住宅市場臺灣國宅政策的演變. [Neoliberalization, State and Housing Market Transformation of Public Housing Policies in Taiwan]. 地理學報(59), 105-131. doi:10.6161/jgs.2010.59.06

- 饗庭伸. (2020). 折疊都市: 從日本的都市規劃實踐經驗, 探尋人口減少時代的城市設計和人本生活: 臉譜出版社.

[1] La ville du quart d'heure : pour un nouveau chrono-urbanisme

資料來源:https://www.latribune.fr/regions/smart-cities/la-tribune-de-carlos-moreno/la-ville-du-quart-d-heure-pour-un-nouveau-chrono-urbanisme-604358.html

[2]Anne Hidalgo Reelected As Mayor Of Paris Vowing To Remove Cars And Boost Bicycling And Walking https://www.forbes.com/sites/carltonreid/2020/06/28/anne-hidalgo-reelected-as-mayor-of-paris-vowing-to-remove-cars-and-boost-bicycling-and-walking/?sh=ba645d11c852

Paris Mayor Anne Hidalgo To Make Good On Pledge To Remove Half Of City’s Car Parking Spaces https://www.forbes.com/sites/carltonreid/2020/10/20/paris-mayor-anne-hidalgo-to-make-good-on-pledge-to-remove-half-of-citys